小林武彦教授が「世界上位2%科学者リスト(2025年版)」に選出

小林武彦教授が、スタンフォード大学 の研究チームによる「世界上位2%科学者リスト(2025年版)」に、単年(2024年)および生涯(career-long)の両方のカテゴリで選出されました。このリストは、世界的な学術出版社 Elsevier が提供する学術データベース Scopus のデータに基づき、引用数、研究業績の代表的な評価指標である h 指数、共著の影響や著者の貢献度など複数の指標を組み合わせた総合スコア(c-score)によって算出されるもので、世界の研究者のうち上位約2%のみが掲載されています。

データベースはこちら:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8

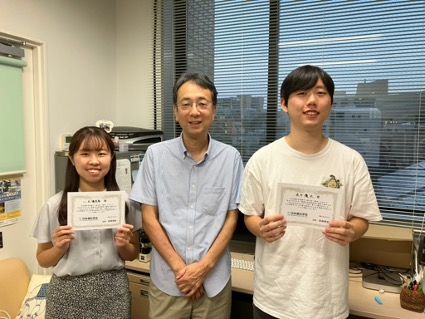

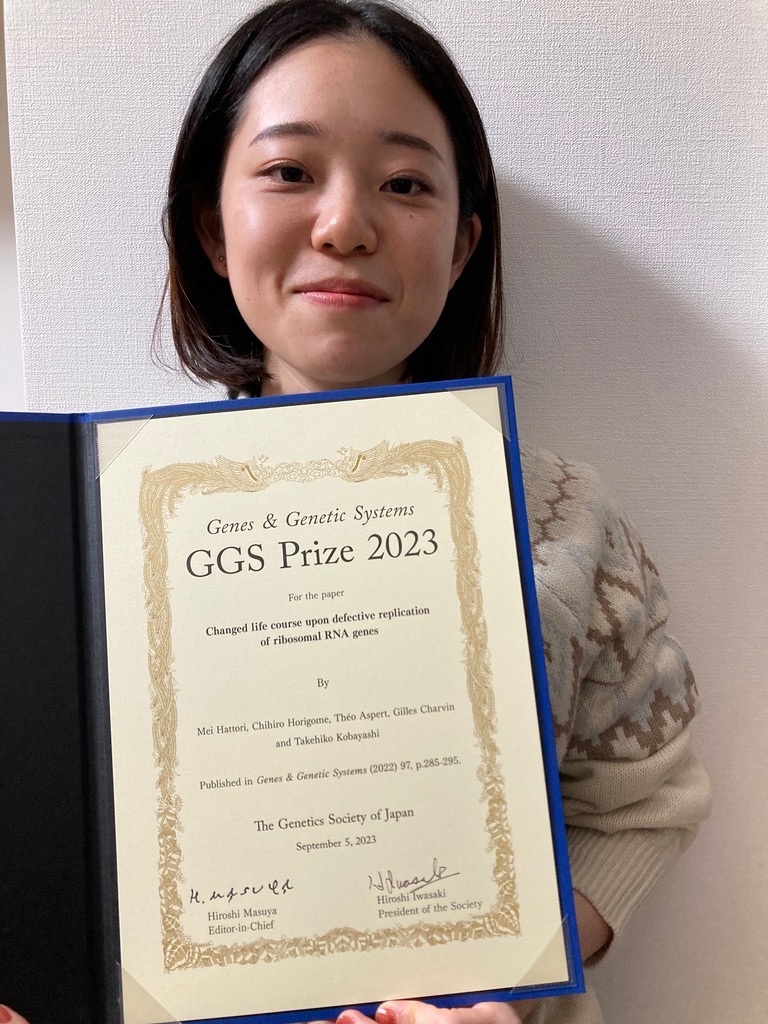

服部芽衣さんがGGS Prize2023を受賞しました

服部芽衣さんがGGS Prize2023を受賞しました。

GGS Prize2023は日本遺伝学会誌GGSに掲載された論文の中から毎年優秀論文が選ばれます。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ggs/97/6/97_22-00100/_article/-char/en

小林武彦教授の著書『生物はなぜ死ぬのか』(講談社現代新書)が「新書大賞2022」第2位を受賞しました。

中央公論新社が主催する「新書大賞」は、1年間に刊行されたすべての新書から、その年「最高の一冊」を選ぶ賞です。「新書大賞2022」では、2020年12月~2021年11月に刊行された1300点以上の新書を対象に、有識者、書店員、各社新書編集部、新聞記者など新書に造詣の深い方々105人に投票し、大賞小島庸平著『サラ金の歴史』(中公新書)、2位小林武彦著『生物はなぜ死ぬのか』(講談社現代新書)、3位伊藤俊一著『荘園』(中公新書)が選ばれました。

https://chuokoron.jp/shinsho_award/

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000351419

大学院生募集中!

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻

http://www.bs.s.u-tokyo.ac.jp

大学院進学希望、研究室の見学等、お気軽にお問い合わせください。

電話:080-7269-4157

ファックス:03-5841-8472

e-mail: tako2015@iqb.u-tokyo.ac.jp

〒113-0032 東京都文京区弥生1−1−1

生命科学総合研究棟B棟305号室

東京大学定量生命科学研究所 ゲノム再生研究分野

教授 小林武彦

堀優太郎助教が日本遺伝学会ベストペーパー賞を受賞しました

発表者:堀 優太郎、嶋本 顕、小林 武彦

https://gsj3.org/newslist/2021/news1506/